【追悼】安達史人先生

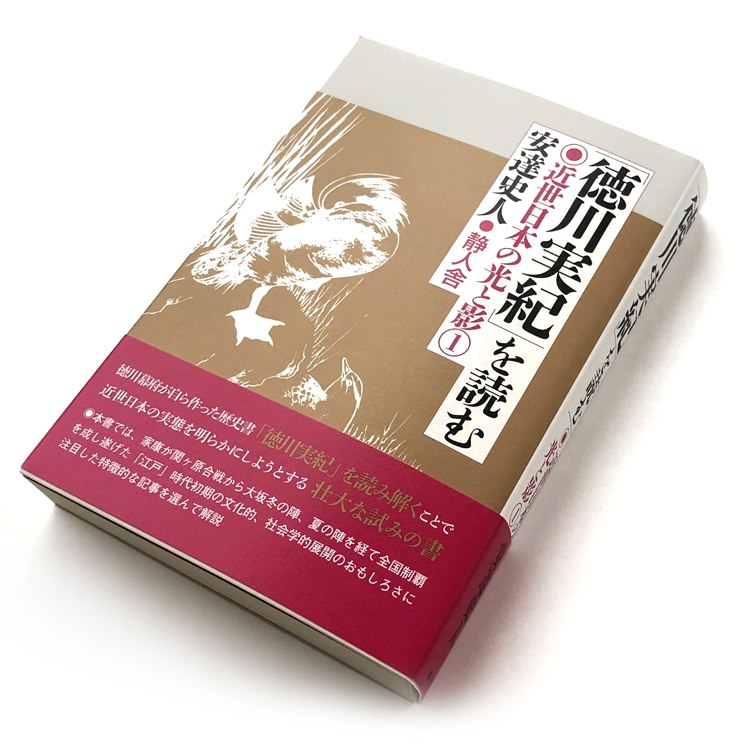

レイアウト演習、デザイン論研究をご担当してくださっていた安達先生が2024年9月にご逝去されました。武蔵美退職後も雑誌の編集や本を執筆する日々をお過ごしでした。最後の著書となりました『「徳川実紀」を読む』(静人舎)を、本文「はじめに」より引用してご紹介します。

わたしは「徳川実紀」の記事を追いながら、近世日本社会に起こった出来事や、社会現象その他について、特徴的な記事を選んで紹介し、かつ自分の意見をそれぞれ書いた。日本史的には、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の順に施政者が変わってきたのであるが、最後にその名を不動のものとした家康が、その支配力を強力に、かつ広範囲に拡大していった時代と、それ以降をしっかりと捉えて描いているのが、「徳川実紀」なのである。

そして、後日に執り行われた偲ぶ会で出会った卒業生の一人に、安達先生への思いを綴ってもらいました。

卒論からはじまった、もの書きの道。

先生、いまでも書いています。

赤岩智美(生デ専攻科卒業1985年度)

「安達先生が亡くなられたよ」。同窓生から連絡が来た時、どこか遠い国の有名人の訃報でも聞いているような気がした。でもこうしていま追悼文を書こうとすると、胸が詰まって苦しくなる。思えば私にとっては人生の方向性を決めてくれた人なのだ。

1982年の春、念願の武蔵美に入れた。でも第一志望じゃない。4年制でもない。そんなモヤモヤを抱えていたから授業の楽しさもわからない。どころか、学科どこ?と聞かれて「生デ」と答えることにコンプレックスさえあった。

なのにとりあえず受験が終わった開放感で、目の前の楽しいことにかまけていたら、あっという間に2年が経った。

卒制の締切1カ月前になって、慌てて研究室に相談に行った。「今頃テーマも決めてないなんて。みんなずいぶん前から取り掛かってるんだよ。君のことは安達先生がいいと言って入れたんだから、安達先生に相談に行きなさい」

え? そうだったの?(小論文を褒めてくれたらしい) でも安達先生って…いまだに60年代ヒッピーみたいな格好で、時々しか学校に来ていない風変わりな先生、という印象しかなかった。

先生の事務所にお邪魔して、まだ就職したくない(つまり学校にも行かず遊んでばかりいるくせに専攻科に残りたいというムシのよさ)、でも何をやったらいいか全くわからないなどと、悶々とした青臭い悩みをぶつけた。そんな中でも先生は私の興味があることをどうにか引き出すように、授業に関係ない趣味や好きな音楽のことなども聞いてくれた。

すると先生「君、めちゃくちゃだけど面白いよ。それを卒業論文にしなさい!」 え? 私、デザインがしたいんですけど…と思ったけどもはや私に選ぶ権利などない。とりあえず今を切り抜けさえすれば!となりふり構わず部屋にこもって一気に書き上げた。提出に行ったら「え、最後まで書いちゃったの?途中で1回くらい見せに来るもんだよ」と呆れられつつも、受け取ってもらえた。参考文献もなく、ただ小っ恥ずかしいこの2年間の自分の日常や妄想を書きなぐっただけ。

これ、論文っていえるんだろうか…?

ところがなんと、優秀賞をもらえてしまったのだ。(掲示板も見てなかったので表彰されることも知らず、式に遅刻して大顰蹙をかった)

お礼を言おうと研究室に行くと安達先生はいらっしゃらず、他の先生方から「笑った笑った!あれを卒論にしていいのかわからないけど」「さすが安達先生だねえ、いやぁ面白かったよ」と口々に笑ってくださった。(笑う??)なんと懐の深い先生方なのだ…もっと早く分かっていれば、研究室にも臆せず出入りできていたただろうに、とようやく思い至った(遅い)。

そんな経緯で専攻科にも無事引っかかり、もう1年残留できた。しかし心を入れ替えて真面目に授業を受けるわけでもなく、せっかく残れたのにと先生方を失望させた。あっという間に1年経ち、またしてもギリギリで就職の相談に研究室に行くと「え? 就職する気なんてあったの?」と呆れられた。そりゃそうだ。就職試験の時期はとっくに終わっていたのだ。

途方にくれた私は、入りたい会社に自己PR文を送りつけて時期外れの面接にこぎつけ、どうにか広告制作会社に拾ってもらえた。晴れてデザイナーに!と喜んだが、配属された先はなぜかコピーライター室だった。デザインのポートフォリオも持って行ったのに、卒論のほうがウケてしまったのだ。

その会社の上司たちが絶賛し、愛読していた季刊誌に『武蔵野美術』があった。そこには見覚えある先生方の名前が…。生デって、こんなに高尚で格調高い学科だったのか、と初めて気づいた。しかし誇らしく思ったところで私は劣等生。

「キミはOGだろう。この先生とか取材できないの?」

「いやいや、私、顔向けできる立場じゃないんですよ…」

その後35年間、一度も連絡を取ることはなかった。

安達先生の訃報を聞き、ムサビ編集室(現・出版編集局)にいた友人の伝手で「安達先生を偲ぶ会」に参列させてもらった。

スピーチでその友人が「安達先生は、学校の中でちょっとはみ出している子、居場所がない子を察知して、引き寄せていたように思う」と語っていた。

安達先生のお兄さまもいらして、安達先生の幼少期から学生時代、会社員時代、武蔵美講師になるまでのことも話してくださった。

なんと、安達先生もはみ出しっ子だったのだ! その武勇伝(?)といったら、せっかくストレートで入った芸大もサボってばかり、それでもデザインの才能があったので良い会社に入ったものの、遅刻はするわ、変な格好してるわでお兄さまが会社に呼び出されるほど。でも本人はまったく反省の色もなかったそうだ。

私なんぞ足元にも及ばないはみ出しっぷり、いやもう不良!見事な無頼!(カッケー! いやそれ、良い子は真似しちゃダメなやつだ…)

だから安達先生は、馴染めない私に気づいて、できることを教えてくださったのだ。

先生のように知的な文章は書けないけれど、ダメ人間にもそれなりの道がある、と方向を示唆してくださった、これも先生の“編集力”だったのかもしれない。

そして私はデザイナーが目標だったはずなのに、その後何度か転職をしても、なぜかずっと文章を生業にしている。

課題でもないのに、いや課題だったら遅遅として進まなかった展覧会や映画、建築など目にしたもののレポートを、今は自分から好きこのんで書いている。やかん(笑)ひとつ選ぶにもこだわりまくる。

今思えば生デでよかった。生デしか私に合う学科はなかったように思う。

あの頃、卑屈にならず素直に通っていれば、生デでの2年+1年はどれほど貴重で楽しいものだったことか。

5年前、同窓生の小さな集まりがあり、ようやく安達先生に再会できた。そこで卒論がきっかけで物書きになったこと、35年分の感謝の気持ちを伝えたら「ごめん。俺、記憶力なくて。派手な格好で学校に来てた子だっけ?」と、私のことはほとんど覚えていらっしゃいませんでした(泣)。

でもあれこそが、先生の最後の“教え”ではなかったか。

それまでは成り行きで、流されるままこの仕事をしていると、どこか吹っ切れずにいた私に、背中を押してくれたような気がするのだ。

「俺に言われたからじゃない、自分で選んだ道でしょう?」と。

安達先生、ほんとうにありがとうございました。